捕縄術と昭和SM

15世紀に武術であった捕縄術は18世紀に江戸町方十手術、明治に警察逮捕術として引き継がれる。緊縛の直接の起源ではないが、辻村隆、濡木痴夢男、明智伝鬼、志摩紫光などの緊縛師が熱心に研究した時期があり、一定の影響を与えている。

概要

戦後、辻村隆、濡木痴夢男、明智伝鬼など、多くの緊縛師が捕縄術の技法を参考にしながら、昭和SMの緊縛スタイルを開発してきた。その意味で、捕縄術は、昭和SMに一定の影響を与えているが、決して捕縄術から昭和SMが誕生したわけではない(→『緊縛の捕縄術起源説』の頁参照)。昭和SMのルーツを伊藤晴雨に求める立場にたつと、伊藤晴雨が実践を始めた大正時代に、どれほどの捕縄術からの影響をうけていたかが問題となる。伊藤晴雨自身が捕縄術を実践していたとする資料は見つかっていないが、捕縄術や江戸時代の公刑であった拷問には、芝居、絵画や小説での責めと同様に興味・知識を持ち合わせていたのは、戦後に書かれた多くの著作物から明らかである。ただし、SM実践を開始した後に書かれた『責の話』(温故書屋, 1929)には「責め」と「拷問」の違いを論じてはいるものの、捕縄術への言及はほぼなく、戦後の改訂版『責の話』(粹古堂, 1952)では、「女の縛り方は公私の別」があるとして、公刑で用いる責めと、個人(私)の楽しみ(性慾)のために使用できる責めを峻別している。伊藤晴雨は、幼少の頃から芝居、絵画、小説の責め場に強い興味を示していたことも考慮すると、SMの誕生に強く影響を与えたのは捕縄術よりはむしろ、芝居、絵画、小説であったと考えるべきである[1]。芝居、絵画、小説の責め場が、捕縄術の影響を受けていたとの指摘もできるが、伝承ではあるが、説教節の『安寿姫』などがすでに責め場を含むことを考えると、「責め」は古来から、文芸モチーフとして存在していたと考えるべきであろう。

主な出来事

1530年(天文)頃、この頃に確立した武術、「武内流」が捕縄術の始まりではないかと板津安彦は推察している[2]。

1700年(延享)、徳川吉宗の命により柳生流・亀井孫六重村が各藩伝来の十手術・捕縄術を抜粋し『江戸町方十手術』をまとめる。捕縄術は『江戸町方本縄扱様』『江戸町方早縄扱様』とされた[2]。

1871年(明治4年)、司法省警保寮が創設。

1879年(明治12年)、『茨城県警吏必携』に「捕縛」に関する通知が。

1888年(明治21年)、久富鉄太郎 『警官必携拳法図解』に捕縄の掛け方のイラスト。

1962年(昭和37年)2月、裏窓に名和弓雄『日本拷問史 一』が連載開始。この頃から江戸時代に拷問や刑罰に興味が集まる。その流れで捕縄にも言及のある記事が増える。

1964年(昭和39年)10月27日、小森白関東の『日本拷問刑罰史』が公開。この頃からエロチックな責め場を売りにした映画作品が増える。江戸時代の設定が多いため、時代考証などにSM関係者が関わる機会も増えた模様。

1970年(昭和45年)、辻村隆が篠田正浩『沈黙』での早縄シーンに関して助言[注 1]。

1973年(昭和48年)10月10日、大隅三好が『捕物の歴史』を発刊。

1980年代中頃、この頃濡木痴夢男がが熱心に捕縄術を研究していた模様。濡木痴夢男の緊縛教材(印刷物)にも多くの捕縄術緊縛が登場。

1987年(昭和62年)12月20日、名和弓雄『拷問刑罰史』が出版。捕縄についても解説。

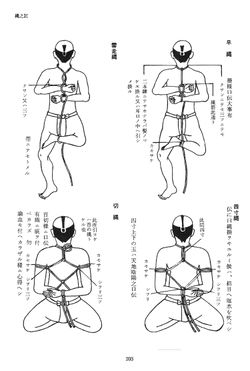

1992年(平成4年)9月15日、板津安彦『与力・同心・十手捕縄』が出版。女性モデルを使った本縄の写真が多数掲載。

1995年(平成7年)、志摩紫光がビデオ『縛りと責めのテクニック1 女囚古縛』を製作。

1990年代後半、この頃明智伝鬼がが熱心に捕縄術を研究していた模様。「渡し縄」の再現が有名。

1999年(平成11年)5月、濡木痴夢男が『緊縛の美・緊縛の悦楽』の中で、藤田西湖『図解捕縄術』、板津安彦『与力・同心・十手捕縄』、大隅三好『捕物の歴史』に言及[注 2]。

2000年(平成12年)頃、パラダイスTVの『SM匠の世界 ~明智伝鬼の世界~』で「最近、古流捕縄術の研究をしている」と捕縄の説明をおこない、実例として渡し縄を披露。

2011年(平成23年)6月1日、板津和彦『一達流捕縄術』が出版。

2020年 (令和2年)10月24日、京都大学で開催された『「緊縛ニューウェーブ×アジア人文学」』での緊縛の捕縄術起源説に対して批判が起こる。

SM雑誌での捕縄術

- 辻村隆・塚本鉄三『後手と高手小手による緊縛美の考察』奇譚クラブ1953年(昭和28年)4月号, 口絵

- 嶽収一『捕縄雑考』奇譚クラブ1953年(昭和28年)5月号, p34

- 伊藤晴雨『女體の縛り方十五種』風俗草紙1953年(昭和28年)9月号, p29 早縄などが引用されている。

- 嶽収一『捕縄術入門』奇譚クラブ1957年(昭和32年)10月号, p138

- 安永勲『私の捕繩研究』S&M縄美人創刊号。

- 特集『苦縛から恥縛へ』S&Mスナイパー1984年(昭和59年)3月号

引用文献

- ↑ Ugo "Kinbaku – An Evolving Era – Part 2" in KinbakuToday, 2020.12.20

- ↑ 以下の位置に戻る: 2.0 2.1 板津安彦『与力・同心・十手捕縄』(新人物往来者, 1992)

注釈

- ↑ 奇譚クラブ1971年(昭和46年)1月号の辻村隆 p237 「サロン楽我記」によると、「大映撮影所から電話がかかり」「『沈黙』の緊縛指導にご協力願いたい」「篠田監督に紹介され」「キシリタンが捕吏に捕らえられる際の早縄の掛け方」を「捕吏になる俳優さんにご披露」とある。ところが、奇譚クラブ1971年(昭和46年)2月号の辻村隆 p234 「サロン楽我記」には、「資金繰りがつかず製作中止」「岩下志麻さんらと相まみえる機会も遂になくした」とある。

- ↑ 「こういう緊縛図解を描き残した役人たちの心には、なにやら「縄」に対する嗜好があったょうな気がしてならない。あまりにも縄を玩具として、もてあそびすぎているょうな気がしてならない。」と書いている。

お役たちweb

つながり

江戸時代 捕縄術 江戸時代の責め 伝統芸能の中の責め 歌川国芳 勝川春章 歌川國貞 月岡芳年 落合芳幾 明治大学博物館 發花杖 江戸三座 中将姫の雪責め 明烏夢泡雪 魁駒松梅桜曙微 白木屋お熊 澤村田之助 草双紙